林小英教授在《十三邀》里的一席话,最近在网上火得不行。她说:“教育不该是让生命枯萎的过程。”这话像一记重拳,直击人心。多少孩子被分数压得喘不过气,多少家长为了孩子的未来拼得头破血流?

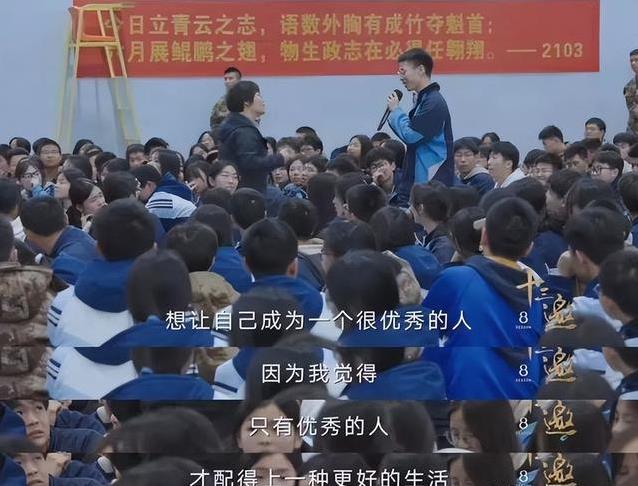

林小英带着主持人许知远回到自己的母校,一个普通的县中学校。那里,学生们连排练节目都要偷偷复习,课间十分钟都在刷题。孩子们说,高考倒计时80天,像“坐牢”终于要熬到头了。听到这话,谁不心酸?孩子才十几岁,人生却像只有分数这一条路。

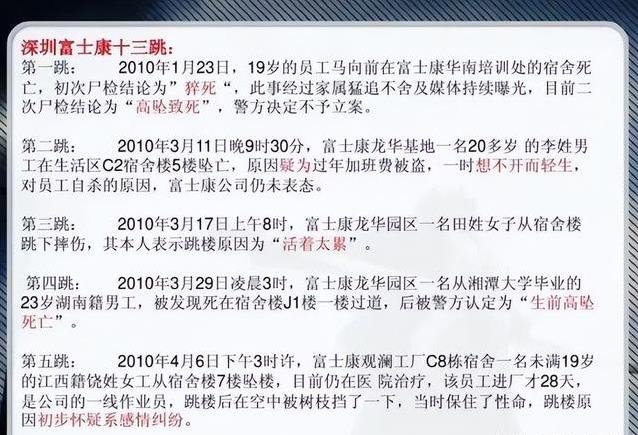

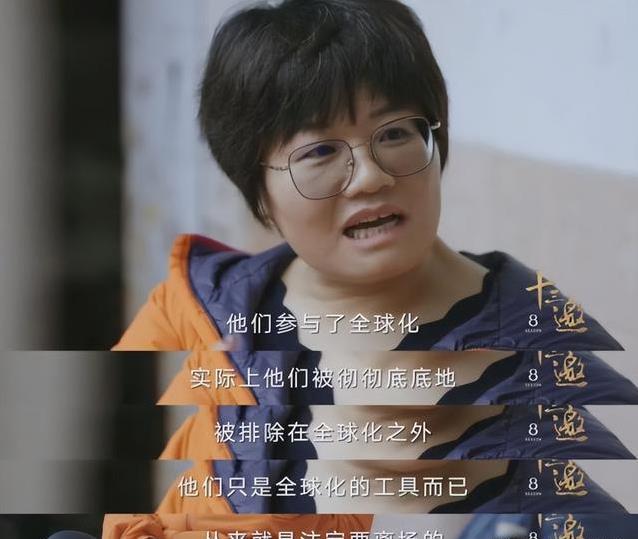

县中的孩子,背负着太多。数据显示,中国有2000多个县,超过一半的学生在这些地方上学。他们中的很多人,考不上好高中,就被分流到职业学校,甚至直接进工厂。十几年前,富士康的悲剧让大家震惊,年轻工人,最大的才23岁,很多人是被教育“筛掉”的孩子。他们参与了“世界工厂”的辉煌,却被社会边缘化,成了“干电池”。

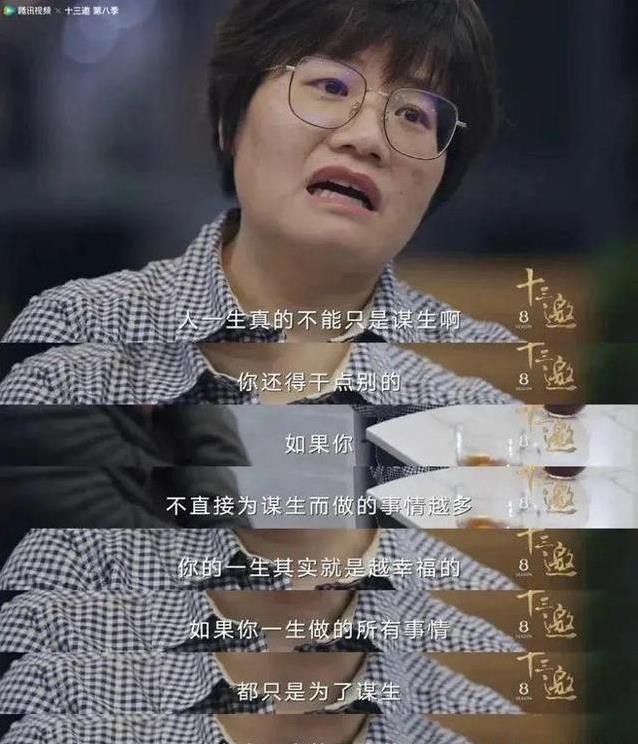

林小英说,教育不该只是筛选。她提出了两个原则:基础性和预备性。基础性是什么?就是让孩子学会享受生活。比如,没手机的周末,你会不会玩泥巴?会不会独处?这些看似小事,其实是培养独立思考的关键。可现在的孩子,哪有时间“玩”?他们的世界只有试卷和排名。

预备性呢?是为人生做准备,不只是升学。考上好大学不代表人生就稳了。网上那些“985废物”小组里,多少名校毕业生找不到方向?中考分流后,被“甩下”的孩子更迷茫。18岁前,他们没学到生存技能,只知道自己“考砸了”。林小英说:“我们只管升学,剩下的人生没人教。”

学校和家长,都被升学率绑架了。学校要成绩,要经费,只能让孩子没日没夜刷题。家长呢?怕孩子输在起跑线,怕没好学历就只能去流水线。谁都知道这不对,可谁也不敢停。林小英一针见血:“大家都在熟悉的路上狂奔,哪怕明知路不对。”

林小英不是让大家躺平。她说,孩子得“内嵌”社会,融入规则,才能立足。但更重要的是“脱嵌”,得有独立思考的能力,不被分数和学历绑住一辈子。她讲过自己高中的故事,学校不许课外时间学习,体育课比文化课还重要。结果呢?那一届高考成绩特别好,她自己也考上了北大。这说明,教育可以有另一种样子。

现在的教育,像一台高速运转的机器,越转越快,谁也不敢跳下来。北京的中考,高分扎堆,可开学一个月,心理门诊的号就被抢光。家长们一边鸡娃,一边担心孩子崩溃。林小英说,教育不是比谁跑得快,而是让每个孩子找到自己的路。

她还提到,经济越落后的地方,教育越该给人希望。可现实是,越穷的地方,教育越功利。县中的孩子,背着全家的期望,拼了命想考出去。可就算考上了,学历贬值又是一记重击。数据说,2024年高校毕业生超1200万,竞争多激烈?教育得教孩子怎么面对这样的世界。

林小英的观点,戳中了很多人的心。网上有人说她站着说话不腰疼,可她这些年研究教育,跑遍了县中,了解孩子们的苦。她不是空谈,而是想让大家想想:教育到底为了啥?是为了分数,还是为了让孩子活得更好?

看完节目,我想起自己小时候。放学后,我们会在操场跑来跑去,抓蛐蛐,掏鸟窝。那时候没这么多补习班,生活简单,却很快乐。现在的孩子,背着书包从早学到晚,哪还有时间看天上的云?林小英说,教育得让孩子有“玩”的能力,这话真不假。

她还讲了个细节,特别触动人。她高中的校长,宁可让学生多打球,也不许熬夜刷题。这样的教育,给了她自由,也给了她选择人生的底气。现在的学校,老师家长都盯着分数,谁敢让孩子“浪费”时间去玩?可不玩的孩子,长大了会快乐吗?

这期节目火了,不只是因为林小英说了真话。每个人看完,都会问自己:我的孩子,到底在为什么拼?是更好的未来,还是只是为了不掉队?林小英没给标准答案,但她让我们看到,教育可以不只是卷。

县中的孩子,城里的孩子,其实都一样。他们需要的,不只是考高分的本事,还有面对人生的勇气。林小英说,教育得让每个孩子找到自己的光。这话听起来简单,做起来太难。可如果连想都不敢想,我们的孩子,未来还能有别的路吗?

淘配网-炒股配资学习-低息股票配资-南宁股票配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。